EDITORIALE

di Fabrizio Colombelli

“La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano”.

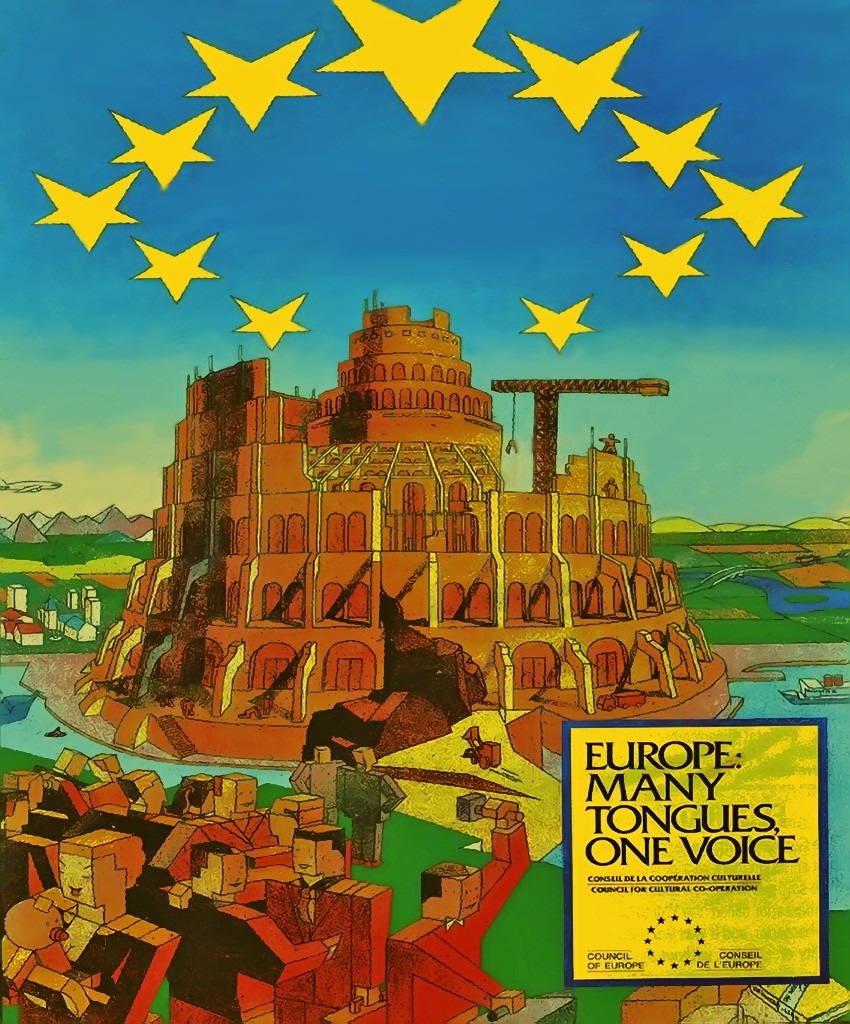

Con queste parole Robert Schuman, l’allora ministro degli affari esteri del governo francese, ispirato dal collega Jean Monnet, il 9 maggio 1950 iniziava il celebre discorso con cui proponeva la creazione di una comunità europea del carbone e dell’acciaio: l’anno seguente, esattamente il 18 aprile 1951, Belgio, Francia, Germania Occidentale, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi siglarono il Trattato di Parigi e istituirono la CECA. La “Dichiarazione Schuman” fu la prima tappa di quel processo di integrazione europea che mira a costruire un’unione economica e politica tra diversi stati del vecchio continente e che ha portato, tra le varie cose, alla nascita dell’Unione Europea (Trattato di Maastricht, febbraio 1992), il cui parlamento saremo chiamati a rinnovare tramite le elezioni del 22-25 maggio.

.

Oggi, purtroppo, quel processo di integrazione iniziato più di 60 anni fa, sta vivendo una fase di stallo e rischia addirittura di essere compromesso. L’intellettuale francese Bernard-Henri Levy si è spinto oltre, dichiarando nel suo manifesto “Europa o caos” che l’Europa, intesa come sogno e progetto di unione politico-economica, non è semplicemente in crisi, ma sta proprio morendo.

Da qualche anno a questa parte, in effetti, le istituzioni europee non godono di buona reputazione e diversi sondaggi condotti in molti paesi dell’Unione sono concordi nel mostrare una progressiva perdita di consenso e di fiducia nei confronti delle stesse.

.

Un recente studio effettuato dal Parlamento europeo ha messo in luce come la partecipazione al voto del Parlamento di Strasburgo nei paesi membri sia calata in media, dal 1979 al 2009, di circa 19 punti percentuali; ancora più preoccupante il dato relativo all’ultima tornata elettorale del 2009 che fissa il tasso di astensionismo al 70% fra i giovani tra i 18 e i 24 anni, e al 66% fra le persone che si dichiarano appartenenti alla fascia di popolazione dal reddito medio-basso. Cause principali dell’astensione sono la scarsa conoscenza dell’Unione europea e del funzionamento del Parlamento di Strasburgo, il mancato interesse per gli affari europei e la mancanza di dibattito pubblico in campagna elettorale. Un dato che non sorprende più di tanto poiché districarsi nel marasma delle istituzioni europee risulta un’impresa ardua anche per i più attenti e informati. Basti pensare che oltre all’UE esistono svariate istituzioni sovranazionali indipendenti come il Consiglio d’Europa e la Corte europea dei diritti dell’uomo che niente hanno a che vedere con il Consiglio europeo e con la Corte di giustizia dell’Unione europea. Quanti saprebbero delinearne le differenze e dire quali funzioni svolgono? Non dovrebbe quindi stupire che un cittadino non si senta invogliato a votare per qualcosa di cui non comprende chiaramente il senso e l’utilità.

Oltre che dalla disaffezione e dall’astensionismo, il progetto di un’Europa unita è minacciato da un altro problema ancor più grave, ossia il proliferare e il successo elettorale di movimenti e partiti cosiddetti “euroscettici” quali il Front National francese, il PVV olandese, il Vlaams Belang belga, il movimento Jobbik ungherese, l’UKIP inglese e i nostrani Lega Nord e Movimento 5 Stelle. Questi sono solo alcuni degli esempi più noti ma simili esperienze hanno cominciato a farsi strada anche in Germania e nei paesi scandinavi e alcuni analisti stimano che, sommando insieme i seggi potenziali, l’antieuropeismo transnazionale potrebbe pesare per un terzo del nuovo Parlamento europeo.

Del resto la storia insegna che in un contesto di crisi, quando la popolazione si impoverisce, le opportunità lavorative scarseggiano e le istituzioni sembrano latitare, trovano terreno fertile proposte politiche radicali che si pongono in netto contrasto con il potere politico dominante. Le crisi, infatti, generano incertezza e questi nuovi soggetti politici, semplificando demagogicamente la realtà economico-sociale, si offrono portatori di certezze e difensori dei bisogni insoddisfatti dei cittadini.

Lo schema è semplice e prevede l’individuazione di un capro espiatorio additato come causa primaria di qualsiasi male (l’euro, la BCE, gli immigrati, …); dei valori universali, solitamente densi di carica emotiva, su cui far leva per riscuotere consenso (patria, nazione, religione, …); infine, delle soluzioni tanto semplici e immediate quanto inefficaci per superare qualsivoglia difficoltà contingente (uscita dall’euro e dall’UE, ripristino dei dazi doganali, …). Non a caso tutti i partiti e movimenti citati sono accomunati da istanze nazionaliste, regionaliste e di contenimento dell’immigrazione che spesso si tramutano in atteggiamenti di intolleranza, se non di manifesta xenofobia.

Il quadro politico attuale rispecchia perfettamente questa condizione, tant’è che nel dibattito mediatico spesso si parla di Europa in termini negativi e dispregiativi: troika, poteri forti, banche, austerità, rigore, diktat sono tra i termini che vanno per la maggiore in abbinamento con la parola Europa.

Si tratta tuttavia di un film già visto, di schemi già applicati che hanno portato solo danni, ultimo fra tutti la seconda guerra mondiale.

Fu proprio per evitare il ripetersi di catastrofi simili che i padri fondatori dell’integrazione europea inventarono una delle proposte politiche più innovative, ardite e lungimiranti del secolo e che ancora fatica a concretizzarsi.

Ecco che allora ritorniamo alla frase di apertura e al vero motivo che spinse gli stati europei a ideare un modello di sviluppo e di organizzazione diverso, che ridisegnasse concettualmente, allargandoli, i confini dei singoli paesi, al fine di trovare nuove forme di interazione e rapporto che creassero pace e stabilità nel continente.

.

.

“Per secoli francesi, italiani, tedeschi, spagnoli e inglesi si sono sparati a vista. Siamo in pace da meno di 70 anni e nessuno si ricorda più di questo capolavoro: che pensare a un conflitto Spagna-Francia, o Italia-Germania, oggi suscita ilarità”.

In poche e semplici parole Umberto Eco riesce a spiegare perfettamente come non sia per nulla banale il fatto che da quasi 70 anni si riesca a mantenere la pace in un territorio che per secoli è stato ininterrottamente teatro di guerre e battaglie. Non è banale perché la guerra non è un concetto appartenente al passato remoto ma è un qualcosa di vivo. La guerra non è in via di estinzione, ma è storia recente, contemporanea e futura e per rendersene conto basterebbe fare un giro nei Balcani, in Egitto, in Libia, in Medio Oriente, in Iraq, in Afghanistan, in Ucraina, in Mali e si potrebbe continuare ancora a lungo.

.

Per sconfiggere astensionismo ed euroscetticismo bisogna quindi agire su diversi fronti. In primo luogo è prioritario ricomporre la frattura tra cittadini e istituzioni, migliorando la comunicazione e coinvolgendo maggiormente la cittadinanza nella politica europea. Il sistema scolastico e il sistema mediatico possono giocare un ruolo importantissimo in tal senso: il primo prevedendo spazi adeguati all’insegnamento della storia dell’integrazione e delle istituzioni europee, il secondo stimolando maggiormente il dibattito e l’approfondimento di tematiche inerenti l’Europa. Senza un’opinione pubblica informata, va da sé, l’Europa non può esistere.

In secondo luogo è necessario riscoprire i valori fondativi del progetto di unità europea attorno ai quali costruire solide basi per l’Europa del futuro. Per allontanare lo spettro della devastazione, negli anni ’50 le parole d’ordine erano cooperazione, unione, integrazione; oggi sono sovranità nazionale e autonomia, ma il ritorno ai particolarismi dei singoli stati e alle valute nazionali non è la strada giusta da intraprendere. Al contrario, c’è bisogno di una risposta collettiva, di obiettivi condivisi verso cui tendere, in poche parole, di più Europa: un’Europa che, è fuori di dubbio, dovrà essere ben diversa da quella attuale, certamente più forte e con una giurisdizione maggiore negli affari nazionali.

Senza Unione i singoli stati membri andranno inesorabilmente incontro a un destino di irrilevanza politica ed economica, schiacciati dalle potenze asiatiche ed africane che emergeranno prepotentemente nei prossimi decenni.

Costituzione europea, unione bancaria e esercito europeo sono solo alcune delle misure che si potrebbero adottare per cambiare in meglio l’Europa, per le quali è tuttavia indispensabile una grande legittimità politica.

La mia speranza è che il progetto di integrazione europea esca rafforzato dal verdetto delle urne ma se così non dovesse accadere non si legga il risultato come una sconfitta, bensì come una sfida: all’uscita di questo numero del Lanterna gli esiti delle votazioni saranno già noti e starà a tutti noi cittadini europei valutare la situazione e decidere non se, ma in che direzione focalizzare i nostri sforzi e il nostro impegno civico.

.

.

Noi studenti, probabilmente più di altri, possiamo contribuire in maniera determinante a rilanciare e legittimare quel progetto politico di Unione europea, non da soli però: insieme agli amici di infanzia che ora studiano o lavorano a Berlino o a Londra; insieme ai fratelli che han seguito in patria le fidanzate conosciute durante la tesi o il dottorato; insieme ai compagni di corso scandinavi, spagnoli, tedeschi o francesi conosciuti in erasmus; insomma, insieme a tutti i conoscenti, amici e parenti che hanno deciso di vivere la propria quotidianità parlando un’altra lingua, in un’altra terra.

09/05/2014