di Shendbart Dalani

Sono quasi 20.000 gli studenti che al polo di Bovisa trascorrono le giornate senza fermarsi un’attimo in più del dovuto. Si arriva la mattina con gli occhi socchiusi, lezione, caffè, esercitazione, pranzo, se si è fortunati pisolo sul prato di Durando, se no in biblioteca, al volo in stazione e chi s’è visto s’è visto. Reiterando così fino alla laurea, senza accorgersi di quello che c’è attorno, o meglio, di quello che non c’è: un campus, uno spazio vivibile, un quartiere. Proviamo a capire qualcosa di più, sopratutto dell’ultimo, partendo dagli indizi più palesi: le strutture metalliche dei vecchi gasometri, la scritta “Ceretti e Tanfani” a Durando, i capannoni a La Masa.

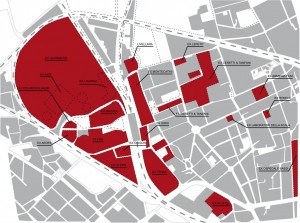

Il quartiere ha sempre ospitato industrie: quella chimica, nata dall’opera di Giuseppe Candiani all’alba del Novecento, quella farmaceutica della “Carlo Erba”, le fabbriche di sapone (la “Calamari” poi “Sirio”), vernici (la “Ivi”), officine metallurgiche (“Broggi”, “Bologna”), l’azienda di Giulio Ceretti e Vincenzo Tanfani, pionieri del trasporto sospeso e delle funivie, “L’Officina del Gas” che riforniva tutta Milano e tante altre, al punto da venir chiamato “il Fabbricone”. Vista dall’alto, l’area tra le due linee ferroviarie che si intersecano, sembra una goccia, e da qui il nome della zona a ovest della stazione Bovisa.

Il quartiere ha sempre ospitato industrie: quella chimica, nata dall’opera di Giuseppe Candiani all’alba del Novecento, quella farmaceutica della “Carlo Erba”, le fabbriche di sapone (la “Calamari” poi “Sirio”), vernici (la “Ivi”), officine metallurgiche (“Broggi”, “Bologna”), l’azienda di Giulio Ceretti e Vincenzo Tanfani, pionieri del trasporto sospeso e delle funivie, “L’Officina del Gas” che riforniva tutta Milano e tante altre, al punto da venir chiamato “il Fabbricone”. Vista dall’alto, l’area tra le due linee ferroviarie che si intersecano, sembra una goccia, e da qui il nome della zona a ovest della stazione Bovisa.

L’excursus sul passato serve per portarci al punto di questo articolo: sotto la Goccia si nasconde un’onta di inquinamento, eredità di un secolo di industrializzazione. Lo scorso novembre, proprio dall’aula “De Carli” del Politecnico e con la partecipazione della vicesindaco di Milano Ada Lucia De Cesaris, si è provato a fare il punto sulla situazione: ci sono idrocarburi monoaromatici, metalli pesanti, arsenico e tanto altro ancora, nel suolo e nella falda acquifera. Il sito di Bovisa, una volta “sito di interesse nazionale”, ora è passato a livello regionale, il che dovrebbe facilitare le procedure per cominciare la bonifica, la chiave per il futuro della zona. Cambiamenti di normativa, di responsabilità e di metodi di monitoraggio hanno rallentato il processo fino ad ora, ma il vero nodo da sciogliere è quello dei fondi: da essi dipendono le tempistiche, i metodi e sopratutto la destinazione degli spazi bonificati. I soldi messi a disposizione fino ad ora non bastano, ed è qui che partono le considerazioni finanziarie: i costi del processo possono essere sostenuti destinando buona parte dell’area ricavata (che è di proprietà del Comune) all’edilizia residenziale e commerciale, garantendo una bonifica veloce e sostanziosa.

Sembrano contrari all’idea i cittadini, organizzati in comitati per la protezione e la valorizzazione della zona. Sono lì a ricordare la necessità del verde, non solo per il quartiere, ma per tutta Milano: infatti la Goccia è l’ultimo “polmone” rimasto nella parte nord della città. Sono contrari a nuove colate di cemento, puntano il dito verso i circostanti complessi residenziali semivuoti, allo scheletro di quella che doveva essere una casa dello studente e alla Triennale abbandonata tra l’indifferenza generale. Parlano di “bonifiche sostenibili”, di piante che dovrebbero filtrare gli inquinanti, parlano di salvare più di 2000 alberi che non mostrano segni di contaminazione, vogliono usare il parco come nodo di collegamento tra i vari fronti verdi dalla periferia al centro città, citano anche tesi di studenti di architettura del PoliMi a sostegno dei loro progetti. Temono che il nuovo polo scientifico, del quale il Politecnico è promotore, diventi un cavallo di troia per agevolare altri progetti edilizi che troncheranno ogni speranza di spazi pubblici condivisi e vivibili. In vista dell’Expo, anche le aziende di trasporto pubblico hanno cominciato a interessarsi della zona, cercando di collegare le due stazioni ferroviarie e la fermata del tram in p.zza Bausan, possibilmente con percorsi pedonali, e a vedere i gruppi di studenti distratti che attraversano le strade tutte le mattine per andare a lezione, non sembra un’idea malvagia.

Tutti questi progetti, queste considerazioni sembrano sfuggenti, cose che succedono altrove e che non ci appartengono. Spesso è così, ci sono troppe parti in questione ed è difficile farle sedere allo stesso tavolo (Campus Sostenibile ne è la prova), ma allo stesso tempo sono decisioni che cambiano e stanno cambiando il posto dove trascorriamo gran parte del nostro tempo. Se sentiamo il bisogno di spazi condivisi per fare cultura, di una zona pedonale, se abbiamo bisogno di un canestro per fare due schiacciate dopo le lezioni e se vogliamo un po’ di verde, ci basta capire che esistono percorsi per cambiare le cose e sopratutto che esistono persone che condividono i nostri stessi bisogni. E che siamo tutti a Bovisa.