“Cari compagni e care compagne,innanzitutto ci tengo a ringraziare a nome de La Terna Sinistrorsa per l’invito a partecipare a questo congresso, che è per noi fonte di stimolo nel trattare i problemi universitari ad un livello più ampio di come siamo abituati a fare nel nostro piccolo di realtà radicata nel solo Politecnico di Milano.Siamo una lista che nel suo fare rappresentanza studentesca ha un approccio molto pragmatico, quindi nel chiederci tutti assieme su cosa incentrare il nostro intervento, abbiamo subito pensato, che fosse più interessante concentrarci su 2 tematiche specifiche, invece che portare una riflessione più generale che sarebbe forse rimasta sulla superficie delle cose.

Non mi protrarrò quindi oltre nell’introduzione e arriverò subito al sodo delle questioni.

COSTI ACCESSORI AD ARCHITETTURA

Il primo tema che abbiamo deciso di analizzare sono i costi che gli studenti di architettura si trovano ad affrontare in aggiunta ai normali costi delle rette universitarie e della vita a Milano.

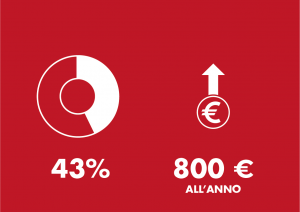

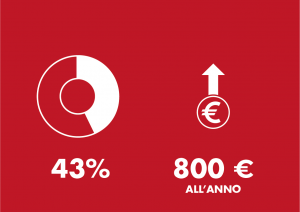

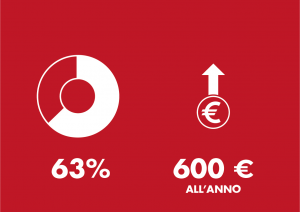

In quest’ultimo anno, abbiamo portato avanti un questionario tra gli studenti di architettura e abbiamo raccolto un totale di più di 1.000 risposte su 7.500 studenti, che ci mostrano una situazione drammatica in cui il 63% degli studenti spende più di 600€ all’anno in stampe, materiali da modellismo e sopralluoghi, con punte registrate in alcuni corsi di studio dell’86% degli studenti che superano i 600€ all’anno di spese accessorie. Una percentuale altissima che diventa ancora più grave se si considera che sul totale degli studenti che hanno risposto al questionario il 43% ne spende più di 800€.

In quest’ultimo anno, abbiamo portato avanti un questionario tra gli studenti di architettura e abbiamo raccolto un totale di più di 1.000 risposte su 7.500 studenti, che ci mostrano una situazione drammatica in cui il 63% degli studenti spende più di 600€ all’anno in stampe, materiali da modellismo e sopralluoghi, con punte registrate in alcuni corsi di studio dell’86% degli studenti che superano i 600€ all’anno di spese accessorie. Una percentuale altissima che diventa ancora più grave se si considera che sul totale degli studenti che hanno risposto al questionario il 43% ne spende più di 800€.

Quando abbiamo iniziato ad analizzare i dati sapevamo che avrebbero mostrato una realtà drammatica, ma non pensavamo così drammatica, per molti studenti, si è giunti al paradosso che il costo dei materiali per poter completare gli esami di un anno supera il costo della retta universitaria.

Quando abbiamo iniziato ad analizzare i dati sapevamo che avrebbero mostrato una realtà drammatica, ma non pensavamo così drammatica, per molti studenti, si è giunti al paradosso che il costo dei materiali per poter completare gli esami di un anno supera il costo della retta universitaria.

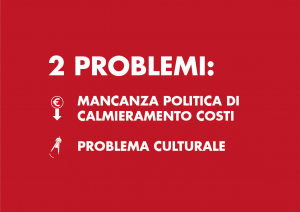

Nel questionario abbiamo anche cercato di capire le motivazioni che portavano gli studenti a spendere così tanto ed è emerso, che le due principali problematiche sono in parte relative ad una mancanza di una politica di calmieramento dei costi dei servizi interni da parte dell’Ateneo, la motivazione che ci è stata dal Direttore Generale è che l’università non può fare concorrenza ai negozi dei privati all’esterno della struttura che garantiscono posti di lavoro, e in parte da un problema di cultura della comunità tutta che ha generato un sistema perverso che vede da una parte i docenti chiedere sempre più materiali da portare nelle revisioni laboratoriali e, dall’altra parte, gli studenti che si sentono spinti a elaborare disegni e modellini sempre più elaborati e costosi perché vedono un rapporto sempre più stretto tra complessità (e quindi costo) dei propri elaborati e le votazioni derivanti.

Nel questionario abbiamo anche cercato di capire le motivazioni che portavano gli studenti a spendere così tanto ed è emerso, che le due principali problematiche sono in parte relative ad una mancanza di una politica di calmieramento dei costi dei servizi interni da parte dell’Ateneo, la motivazione che ci è stata dal Direttore Generale è che l’università non può fare concorrenza ai negozi dei privati all’esterno della struttura che garantiscono posti di lavoro, e in parte da un problema di cultura della comunità tutta che ha generato un sistema perverso che vede da una parte i docenti chiedere sempre più materiali da portare nelle revisioni laboratoriali e, dall’altra parte, gli studenti che si sentono spinti a elaborare disegni e modellini sempre più elaborati e costosi perché vedono un rapporto sempre più stretto tra complessità (e quindi costo) dei propri elaborati e le votazioni derivanti.

Abbiamo deciso di portare questa tematica all’attenzione di questa assemblea perché mostra un problema spesso non illuminato dalla discussione sul diritto allo studio che, a nostra avviso, necessita di un intervento quanto più urgente possibile affinché sia garantito davvero un principio di equità che faccia sì che la professione dell’architetto non diventi una professione sempre più elitaria che permette solamente a gli studenti facoltosi di potervi accedere. Perché l’urgenza di un intervento? Perché da una parte i dati degli studenti iscritti al test nazionale di architettura mostrano un trend in continua decrescita (-2200 iscritti in 2 anni) e perché, dall’altra parte, ci vuole tempo affinché si riesca a costruire un ampio consenso intorno alla necessità di cambiare questa cultura che porta gli studenti a spendere sempre di più.

HA SENSO COMBATTERE PER AUMENTARE IL NUMERO DI APPELLI?

La seconda tematica che abbiamo deciso di affrontare è quella relativa al numero degli appelli e abbiamo deciso di discuterla ponendo in questa sede una domanda un po’ provocatoria che ci siamo posti noi 4 anni fa: ha senso combattere per aumentare il numero degli appelli? Noi 4 anni fa ci siamo posti questa domanda dopo aver perso una battaglia per non ridurre il numero degli appelli ad Ingegneria Industriale da 6 a 5 e, da lì in poi, l’Ateneo ha pian piano attuato un processo che ci ha portato a modificare il calendario accademico.

Quando abbiamo subito questa pesante sconfitta ci siamo guardati in faccia e abbiamo iniziato a pensare che dovevamo forse affrontare il problema da un altro punto di vista e, invece che guardare al numero di “tentativi”, passatemi il termine, che uno studente aveva a disposizione per poter superare un esame, dovevamo guardare alle condizioni che fanno sì che uno studente superi un esame nel più limitato possibile numero di appelli. Insomma, abbiamo tentato una riflessione sul miglioraramento dell’efficienza del sistema provando, da una parte, a guardare cosa ci dicevano i dati quando il numero degli appelli era aumentato e, dall’altra, pensando alle motivazioni che portano uno studente a fallire un esame.

Riguardo la prima situazione, abbiamo guardato al corso in Ingegneria Civile, che negli anni aveva aumentato di 1 e poi di 2 il numero degli appelli, portando ad un aumento percentuale di superamento degli stessi unicamente del 5% ad ogni incremento, contro un aumento percentuale del numero di appelli rispettivamente del 17% e del 14%; la crescita percentuale di superamento degli esami non si avvicinava quindi alla crescita percentuale del numero degli appelli, mostrando che il miglioramento non era ottimale.

Riguardo la prima situazione, abbiamo guardato al corso in Ingegneria Civile, che negli anni aveva aumentato di 1 e poi di 2 il numero degli appelli, portando ad un aumento percentuale di superamento degli stessi unicamente del 5% ad ogni incremento, contro un aumento percentuale del numero di appelli rispettivamente del 17% e del 14%; la crescita percentuale di superamento degli esami non si avvicinava quindi alla crescita percentuale del numero degli appelli, mostrando che il miglioramento non era ottimale.

Riguardo alla seconda situazione, abbiamo notato che la gran parte degli studenti aveva difficoltà a preparare gli esami perché, oltre a mancare il tempo di studiare durante l’anno a causa di orari di lezione troppi intensi, spesso si vedevano posizionare gli esami la settimana successiva la fine delle lezioni o, tra un esame e l’altro, non c’erano abbastanza giorni di distanza per scaricare la tensione e dare il meglio in ogni materia.

Questi ragionamenti ci hanno portato a riflettere ulteriormente sulla tematica e a confrontarci con altri modelli didattici europei facendo sì che ci ponessimo altri quesiti come ad esempio: concentrare gli appelli unicamente alla conclusione del periodo didattico è la soluzione migliore? Quale è il numero ottimale di appelli? Sarebbe preferibile aumentare il numero di prove intermedie? Il passaggio da una didattica frontale ad una didattica collaborativa porterebbe vantaggi? e così di conseguenza abbiamo continuato a porci domande e abbiamo provato ad affrontare la questione in un’ottica più complessiva.

Nella fase di contrattazione con il Politecnico riguardo la riformulazione del calendario accademico, tutti questi ragionamenti, che vi ho riassunto all’essenza, ci hanno dato la possibilità di non affrontare direttamente il tema caldo dell’aumento del numero di appelli e, agendo su altri fattori, ci hanno permesso di ottenere importanti conquiste come: una settimana di pausa tra la fine delle lezioni e l’inizio della sessione di esami, un distanza minima di 2 settimane tra 2 appelli di un esame dello stesso semestre, 3 notti tra un appello e l’altro di 2 esami dello stesso semestre e un appello un più per le matricole.

Nella fase di contrattazione con il Politecnico riguardo la riformulazione del calendario accademico, tutti questi ragionamenti, che vi ho riassunto all’essenza, ci hanno dato la possibilità di non affrontare direttamente il tema caldo dell’aumento del numero di appelli e, agendo su altri fattori, ci hanno permesso di ottenere importanti conquiste come: una settimana di pausa tra la fine delle lezioni e l’inizio della sessione di esami, un distanza minima di 2 settimane tra 2 appelli di un esame dello stesso semestre, 3 notti tra un appello e l’altro di 2 esami dello stesso semestre e un appello un più per le matricole.

Tornando quindi alla domanda iniziale, ha ancora senso combattere per aumentare il numero degli appelli? Noi a questa domanda non abbiamo ad ora una risposta, però ci tenevamo a porla perché per noi mettere in discussiona una della battaglie più tipiche della rappresentanza studentesca ci ha permesso di cambiare e ampliare il nostro sguardo sul sistema didattico.

Spero che le due tematiche da noi portate possano essere uno spunto interessante alla discussione nei prossimi giorni e, a nome della Terna Sinistrorsa, vi ringrazio ancora per l’invito.”